こんにちは、ふぁいんです。

前回の記事ではSCOAの日本史でよく出るテーマを解説してきましたが、今回も実際に例題

をつかってどんな問題が出題されるのかを解説していきたいと思います。

SCOAの日本史は範囲が広く、「どこから手をつけたらいいか分からない」と悩む方も多いと思いますが、まずは頻出範囲の例題を解いてみましょう!

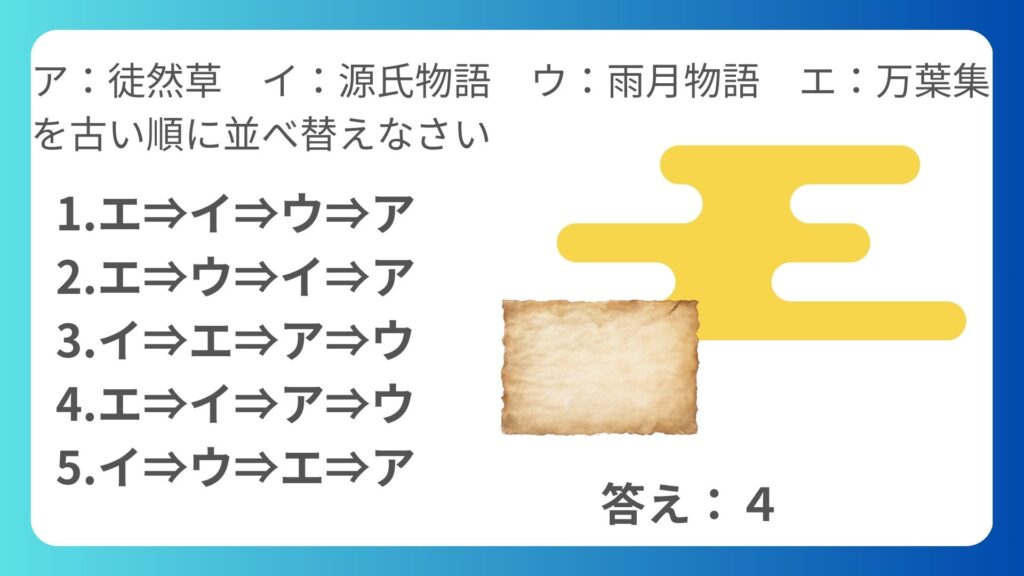

今回は文学の並べ替え問題も作ってみました

まずはじめに・・・SCOA日本史の特徴とは?

- 出題レベルは教養試験と同程度。高校日本史の基礎知識があれば対応可能。

- 知識の深掘りよりも「時代の流れ」と「代表的な出来事」を押さえるのが重要。

- 一問一答形式や正誤問題が多いため、“パッと答えられる基礎力”が求められます。

👉つまり、完璧を目指す必要はなく、重要ポイントを効率よく押さえることが合格への近道です。

出題されやすい範囲とキーワード

以下の範囲は、SCOAで特に出やすいテーマです。

- 縄文〜弥生文化の違い(縄文土器と弥生土器、狩猟と農耕)

- 飛鳥時代と聖徳太子(十七条憲法、冠位十二階)

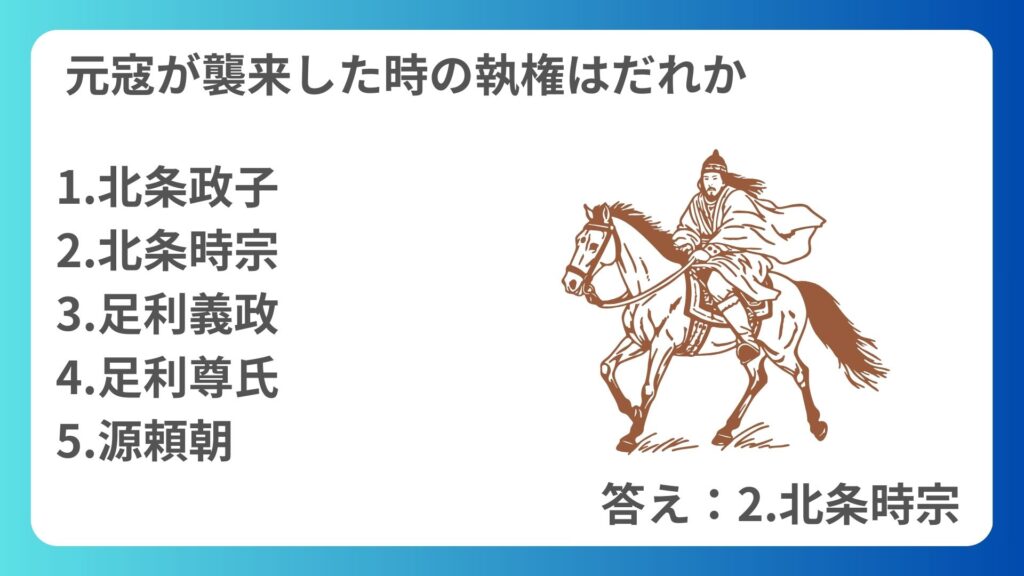

- 鎌倉幕府の成立(源頼朝、御恩と奉公、執権政治)

- 戦国〜安土桃山時代(織田信長の楽市楽座、豊臣秀吉の刀狩、関ヶ原の戦い)

- 江戸時代の政治改革(享保の改革、寛政の改革、天保の改革)

- 明治維新と近代化(五箇条の御誓文、廃藩置県、富国強兵)

- 戦後改革(日本国憲法制定、農地改革、日米安保条約)

👉 ポイントは「人物」「改革・制度」「時代のキーワード」をセットで覚えること。

こんな問題が出題されます

効率的な勉強法

1. 通史をざっくり押さえる

教科書を細かく読むより、まずは全体の流れをつかむこと。

1時間でもいいので、古代から現代までざっくり通読してみましょう。

よほど試験まで期間がある人は細かく教科書を読むのもありです。

時間がない方はざっくりと要点を押さえましょう。

最近はyoutubeなどでも「日本史おさらい動画」を投稿してくれている人がいます。

とても分かりやすいもののありますので、どんどん活用しましょう。

2. キーワード暗記は“一問一答”で

様々な体験談を聞いていると、年号を答える問題は出題されません。

細かい年号までは押さえる必要はありませんが、ざっくりと時代を押さえておくのが良いでしょう。

私が受けたときは、書物(源氏物語、方丈記、徒然草)

を古い順番に並べ替える問題が出題されました。

3. 過去問で出題形式に慣れる

SCOAは「正誤問題」や「空欄補充」が多め。

市販のSCOA問題集や公務員試験一般知識の過去問で演習しましょう。

なんといっても過去問第一。まだ解いたことが無い人は必ず参考書を買って傾向を体に覚えこませましょう。

おすすめ参考書・教材

効率的に勉強するなら、次の教材がおすすめです。

👉 一問一答形式で基礎固めに最適

👉 通史をざっくり理解したい人向け

👉 実際の出題形式に慣れるならこれ

まとめ

SCOAの日本史は、深掘り不要で基礎を広く押さえることが大切。

- 時代の流れをざっくり理解する

- 一問一答でキーワードを暗記する

- 過去問で出題形式に慣れる

この3ステップを意識すれば、得点源に変えることができます。

学生の時を最後に日本史から離れてしまった人もいるかもしれませんが、

まず初めに全体を流れで押さえると、意外と記憶が蘇ってきます。

決して捨て科目にせずにコツコツと勉強をしていきましょう。

コメント